“小分子抗肿瘤药物与纳米药剂学”专题由来自北京工业大学的青年编委孙国辉副教授专题组稿,共收录4篇论文,主要涉及药物骨架分子的合成及抗肿瘤药物的纳米载体和机理研究等内容。传统的化学小分子药物仍然是临床上常用的治疗选择之一。随着肿瘤药理学的不断发展和对肿瘤发生发展机制的深入理解,一些新的靶点和耐药机制不断发现,这就需要研发新的药物分子及对现有的药物进行药剂学的研究,以达到精准、靶向和高效的要求。专题收录了关于典型药物骨架分子的合成方法研究、肿瘤靶向药物机理的理论研究、抗肿瘤烷化剂的药剂学研究和进展综述等4篇文章,对药物合成、药剂学和靶向治疗等相关研究具有重要的指导意义。

引用本文:韩凯硕,任婷,李多,等. 介孔硅纳米载体应用于肿瘤治疗的研究进展[J]. 化学试剂,2023,45(9):1-10.DOI:10.13822/j.cnki.hxsj.2023.0396

化疗是临床上治疗恶性肿瘤的重要手段,但化疗药物毒副作用大、易产生耐药和生物相容性差等问题往往限制其治疗效果。纳米载体可使药物靶向作用于肿瘤部位,减少化疗药物对正常组织产生的毒副作用,从而提高治疗效果,近年来已成为癌症精准治疗领域中的研究热点。其中,介孔硅纳米粒子(MSNs)作为一种无机纳米材料,具有比表面积大、孔径可调、孔体积大、生物相容性好和易于功能化修饰等优点,被广泛用于纳米递送系统的构建,尤其是集肿瘤靶向、治疗和成像等多种功能于一体的新型纳米递送系统。

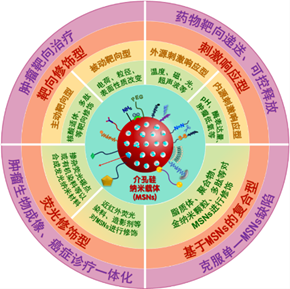

1. 本文综述了近年来功能化MSNs递送载体应用于肿瘤靶向治疗、药物递送和肿瘤生物成像等方面的研究进展,从MSNs的制备方法、靶向修饰的MSNs载体用于肿瘤治疗、刺激响应型MSNs载体用于药物递送、荧光修饰的MSNs载体用于生物成像、基于MSNs的复合纳米载体五个方面进行了介绍,并对MSNs的发展前景进行了展望;

2. 本文将为开发出更加安全、稳定的MSNs递送系统,推动MSNs在生物医学领域尤其是肿瘤精准治疗中的应用提供有利的参考。

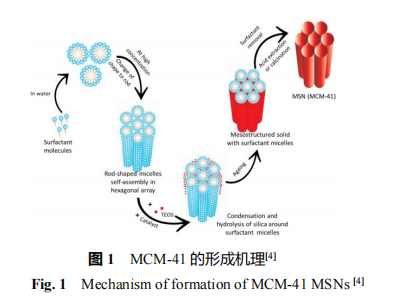

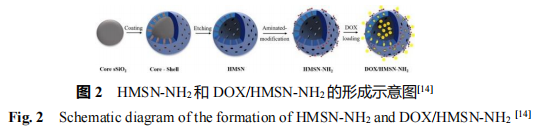

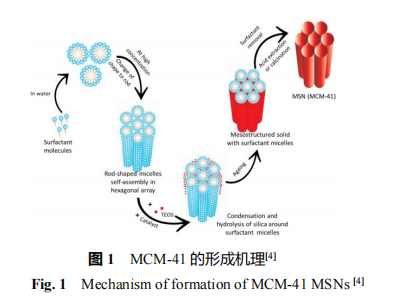

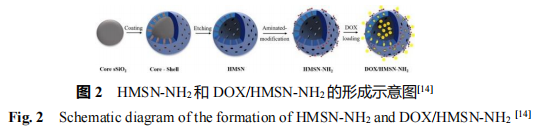

MSNs是由数百个孔道组成的固体材料,具有形貌尺寸可控、可功能化修饰、孔道规则有序且孔径连续可调等特点,可在其孔道内负载药物,并且通过对其表面进行功能化修饰,从而实现药物的靶向运输、缓释和控释等。

根据肿瘤靶向治疗机制,MSNs药物递送系统主要包括被动靶向载体和主动靶向载体。

被动靶向是依赖于肿瘤的高渗透长滞留效应(Enhanced permeability and retention,EPR)和MSNs特异的物理性质来发挥作用的。

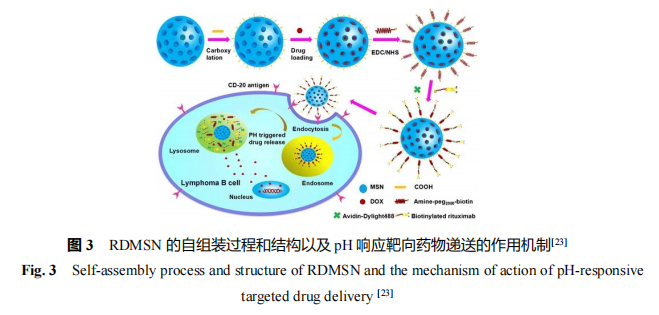

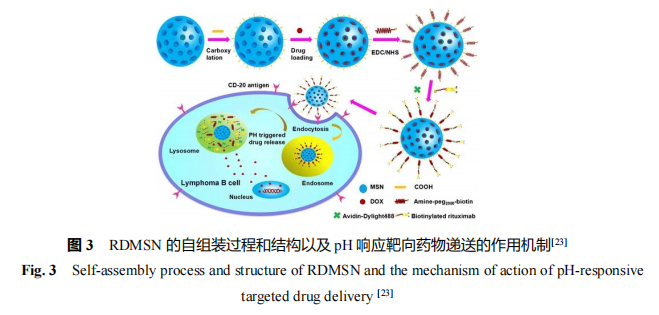

纳米药物载体主动靶向于肿瘤靶点的实现是通过对纳米载体进行特定官能团修饰(如多肽、核酸适体、抗体和碳水化合物等),使其能够特异性的结合肿瘤组织中过表达的配体,从而将负载的药物靶向递送至肿瘤细胞,以达到提高药物在肿瘤组织的浓度、改善抗癌效果的目的。

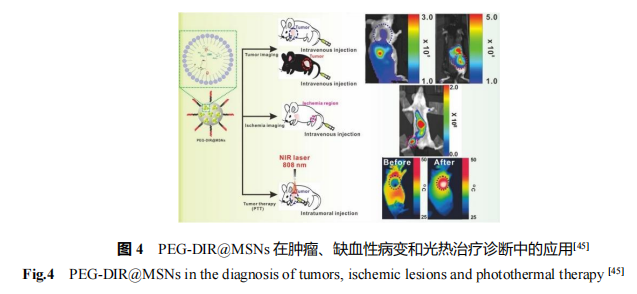

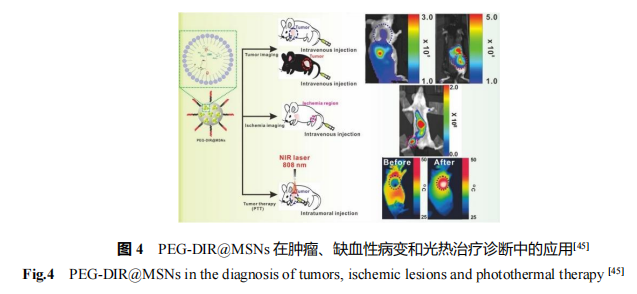

近年来,发光纳米材料及其复合材料的合成与应用成为生物成像诊断和癌症治疗的研究热点。在MSNs中掺杂荧光碳点或有机染料等造影剂以合成发光纳米材料,对癌细胞的可视化以及肿瘤精准治疗均具有重要意义。功能化修饰的MSNs递送载体可负载不同的造影剂并特异地靶向肿瘤组织,通过与活体荧光成像、近红外光谱技术和磁共振成像等技术的联合应用,实现药物的准确定位、癌症的早期诊断和精准治疗。

除上文所述的一系列功能化修饰的MSNs载体被开发外,各种基于MSNs的复合纳米系统也被广泛关注,包括脂质体、聚合物、金纳米颗粒在内的多种纳米颗粒被偶联在MSNs表面构成了基于MSNs的复合纳米递送系统,这些复合纳米颗粒不仅具有MSNs自身的优点,又克服了药物过早泄露和多药耐药性等缺陷。

本文详细介绍了功能化的MSNs载体通过响应肿瘤微环境以实现药物的靶向递送和智能缓控释放,有助于减少药物对正常机体的毒副作用,提高治疗效果。此外,荧光修饰的MSNs载体以及基于MSNs载体的复合纳米递送系统在肿瘤治疗中可克服单一递送系统的缺陷,通过与成像技术相结合,对实现癌细胞的可视化、药物定位、肿瘤诊断及精准治疗具有重要的意义。未来通过对MSNs的进一步修饰和改进,有望开发出更加安全、稳定的MSNs递送系统,推动MSNs在生物医学领域尤其是肿瘤精准治疗中的应用。