背景介绍

锌镍合金电镀因耐蚀性强,广泛应用于汽车、航空等领域,但镀液中锌测定长期受镍干扰与配位剂封闭效应限制。传统滴定法及库仑滴定法(基于[Fe(CN)6]4−-Zn2+沉淀反应)易受pH波动、镍共沉淀及配位剂干扰。本研究创新融合库仑滴定与标准加入法,通过过量锌标液实现双重调控:竞争抑制镍干扰、饱和配位剂消除滴定封闭,结合内标算法修正基质效应。该方法突破传统局限,解决了复杂镀液锌检测的行业难题,为在线监测技术开发奠定基础。

文章亮点

1.创新融合库仑滴定-标准加入联用技术,通过过量锌标液双重调控机制(竞争沉淀抑制镍干扰、配位剂饱和消除封闭效应),攻克传统方法预处理繁琐、抗干扰能力差的难题;

2. 建立锌镍摩尔浓度比阈值(≥10)与标液添加比例(1.5~5)双重控制策略,有效规避共沉淀误差及pH依赖性问题;

3.开发内标换算方法消除基质效应,实现锌浓度测定误差<1%,检测效率大幅度提升,为电镀液在线监测技术开发奠定理论基础。

内容介绍

1 实验部分

1.1 主要仪器与试剂

1.2 方法原理

1.3 实验方法

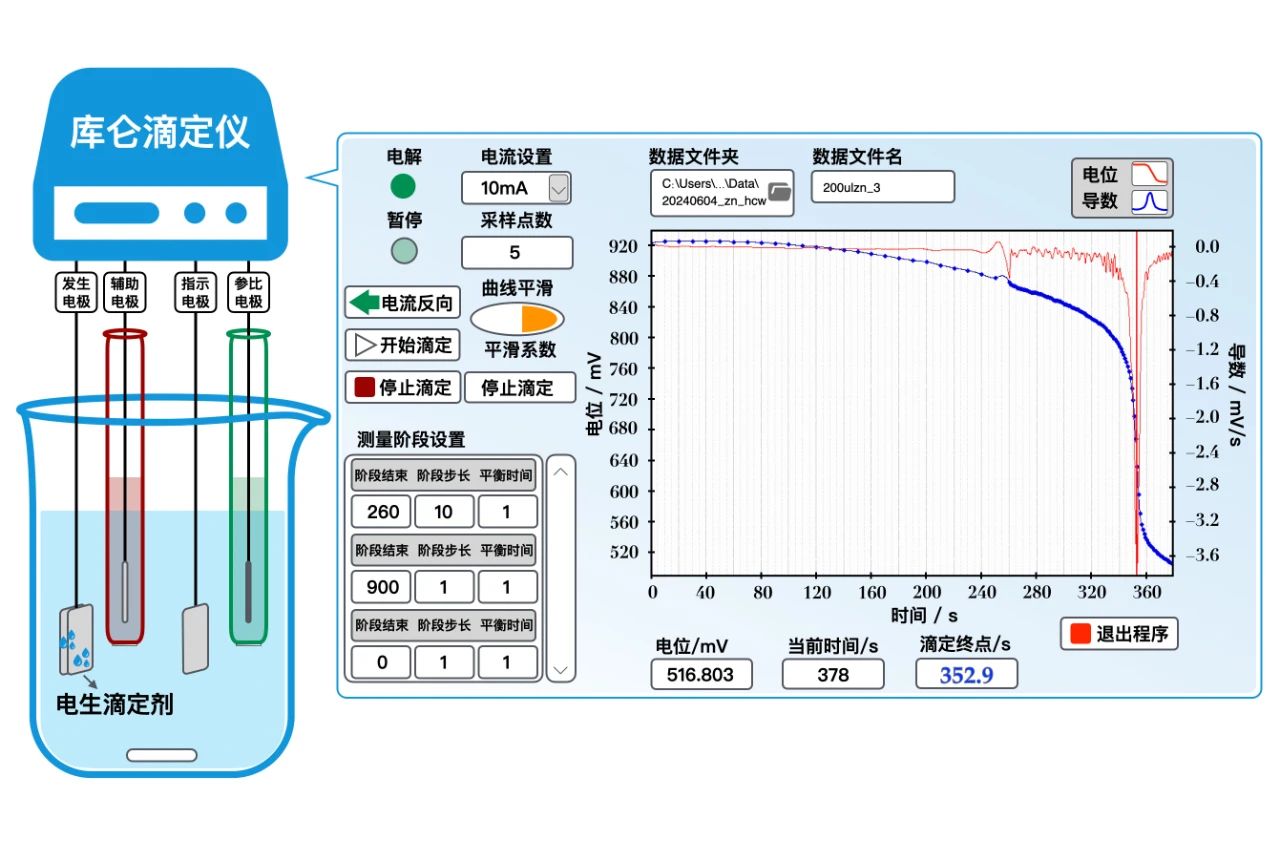

采用库仑滴定法分析锌标准溶液及锌镍镀液样品。首先将80~100 mL(0.1 mol/L)铁氰化钾电解液加入电解杯中,以浸没双铂片发生电极为相对最小体积。使用2 mol/L硫酸溶液调节电解液pH为2 ~ 3。准确移取一定量的锌标准溶液或锌镍镀液样品,加入至上述电解液中,预搅拌至电位数值基本稳定(变化±10 mV)。

2 结果与讨论

库仑滴定法,作为一种基于控制电流电解过程的库仑分析法,凭借其高精度和高灵敏度,被广泛应用于各类化学物质的定量分析。Lingane等[16]的研究表明,电生的[Fe(CN)₆]4−能与Zn2+在特定pH条件下定量生成沉淀:当pH为1~3时,形成K2Zn3[Fe(CN)6]2;而当pH为3~6范围内时,则生成Zn2[Fe(CN)6]。

2.1 容量法与光度法分别测定锌镍镀液中锌镍总量与镍含量

首先采用了EDTA络合滴定法来精确测定锌镍镀液中锌离子与镍离子的总浓度。具体实验步骤为:移取2.00 mL锌镍镀液样品,加入0.5 mL (2 mol/L)硫酸溶液调节pH为3~4,随后加入2 g六次甲基四胺,溶液呈黄蓝色。再滴加4滴甲基橙指示剂(0.1%),溶液变为紫红色。缓缓加入25.00 mL(0.01973 mol/L)的EDTA溶液,溶液变为亮黄色。利用标准锌溶液返滴定至滴定终点,溶液由黄色突变为橙色。3次平行滴定计算出锌镍总浓度为0.117 mol/L,相对极差< 0.1%。

2.2 库仑滴定法测定锌标准溶液以及溶液中镍含量对测定结果的影响

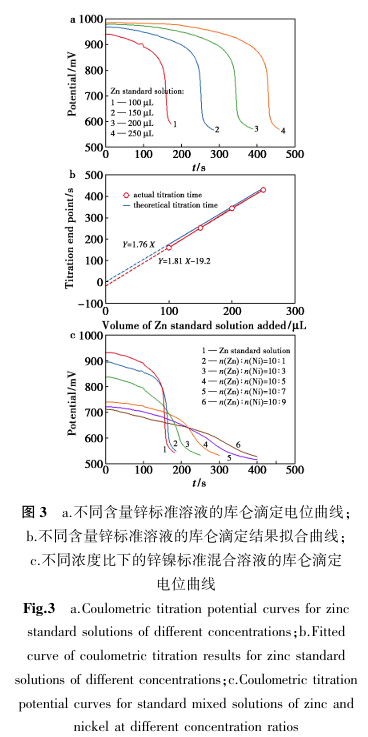

为了全面且深入地探究锌标准溶液以及溶液中镍含量对库仑滴定测定结果所产生的影响,我们设计了一系列实验,依次移取100、150、200和250 μL这4种不同体积的锌标准溶液(0.2735 mol/L),按实验方法进行库仑滴定,滴定曲线如图3a所示。

2.3 锌标准溶液加入量对库仑滴定法分析锌镍镀液的影响

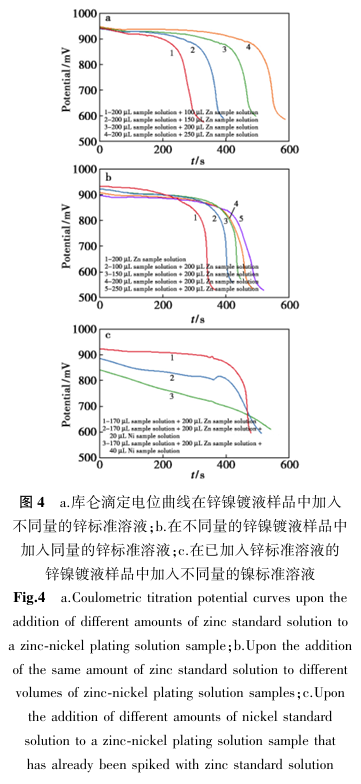

为深入研究锌标准溶液加入量对锌镍镀液样品分析结果的影响,首先对4份200 μL锌镍镀液样品进行简单预处理,即通过缓慢加入0.3 mL硫酸溶液来调节溶液pH在2~3的范围内,然后将其全部转移至铁氰化钾电解液中,分别准确加入100、150、200和250 μL的锌标准溶液,按实验方法进行库仑滴定,记录滴定终点时间tx+s(滴定曲线如图4a所示)。

3 结论

本研究通过创新性地结合库仑滴定技术与标准加入法,提出了一种优化的分析策略,专门用于准确测定碱性锌镍镀液中的锌离子浓度。该方法以锌标准溶液为基准,通过控制库仑滴定电解条件建立了终点时间与锌标准溶液浓度之间的线性关系,并采用内标换算方法实现了对镀液中锌含量的准确计算。此外,本研究提出的锌镍摩尔浓度比阈值(≥10)及标准锌物质的量添加比例(1.5~5)双重控制策略不仅可以有效解决传统标准加入法中镍离子干扰的共沉淀难题,也可以成功克服复杂镀液体系中配位剂干扰的行业痛点。本检测方法不仅具备高效、准确的特点,而且相较于传统方法,其检测效率显著提升。展望未来,基于此方法,我们有望进一步开发出一种快速且精准的在线监测技术,实现对碱性锌镍镀液中锌含量的实时监控。这将为电镀行业提供更加便捷和高效的检测手段,同时也为相关领域的研究和技术发展开辟新的路径。但本研究仍有一些挑战需要面对,例如如何进一步提高检测灵敏度以及拓展该方法的应用范围等。这些问题值得后续深入探讨和研究。

编委介绍

朱志伟

个人简介

朱志伟,理学博士,北京大学化学与分子工程学院研究员。科研兴趣主要集中在基于功能化纳米材料的电化学传感体系的构建、分子识别及其在生化分析中的应用。已完成或在研科研项目14项。研究成果"软界面电分析化学的若干问题研究"获2012年教育部高等学校科学研究优秀成果自然科学类一等奖(第2获奖人)。

主要研究方向

生物电化学传感

近五年代表作

1.Wang, Y.; He, P.; Geng, J. L.; Zhu, Z. W.* An innovative teaching practice in analytical chemistry laboratory: merging photoelectric technology with inquiry-based learning through cerium analysis. J. Chem. Educ. 2025,102 (3), 1245-1251.

2.Kuang, W. Z.; Luo, H. X.; Zhu, Z. W.* Exploring the potential of inherent chiral single-walled carbon nanotubes in enantioselective electrochemical sensing: A novel microsensor for discriminating DOPA enantiomers. Electrochim. Acta 2024, 487, 144162.

3.旷文祝; 杨洋; 罗红霞; 朱志伟*. 碳纳米管原生手性电化学传感器应用研究进展. 化学试剂2023, 45 (6), 69-77.

4.Liu, Y. B.; Xie, H. Y.; Li, X. Y.; Sun, Y.; Zhu, Z. W.*; Zhao, M. P.* On-line monitoring of the dopamine-based molecular imprinting processes for protein templates with the assistance of a fluorescent indicator. Microchim. Acta 2022, 189 (4), 138.

5.Yang, Y.; Li, M. X.; Zhu, Z. W.* A disposable dual-signal enantioselective electrochemical sensor based on stereogenic porous chiral carbon nanotubes hydrogel. Talanta 2021,232, 122445.

课题组合影