背景介绍

食品合成色素(如偶氮类、三芳基甲烷类、氧杂蒽类)的超限量使用引发致癌、致敏等风险。传统色谱分析方法虽准确,但设备昂贵、操作复杂,难以满足现场检查需求。酶联免疫吸附快检技术(ELISA)凭借抗原-抗体特异性结合原理,成为现场快速检测的替代方案。本文系统综述了ELISA在食品合成色素检测中的应用情况,重点分析其在三类合成色素检测中的优势与瓶颈,并探讨技术优化方向,为食品安全监管提供新思路。

文章亮点

1.分析了ELISA满足食品合成色素快速检测需求,针对食品合成色素的最新快检研究成果进行剖析。

2.梳理了ELISA在食品合成色素检测中优势、局限性和面临的挑战,包括交叉反应的可能性、反应专一性保障及高灵敏度检测需求。

内容介绍

1 合成色素的潜在危害

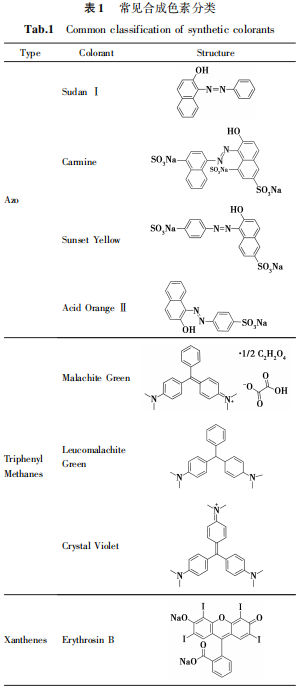

合成色素是依据某些特殊的化学基团或生色基团进行有机合成的,按其化学结构主要可分成3类:1)偶氮色素类,如苋菜红、胭脂红、日落黄、柠檬黄、新红、诱惑红、酸性红等;2)三苯甲烷类,如亮蓝、专利蓝V、坚牢绿、孔雀石绿;3)氧杂蒽类,如赤藓红等;喹啉衍生物,如喹啉黄(表1)。

2 合成色素的测定方法

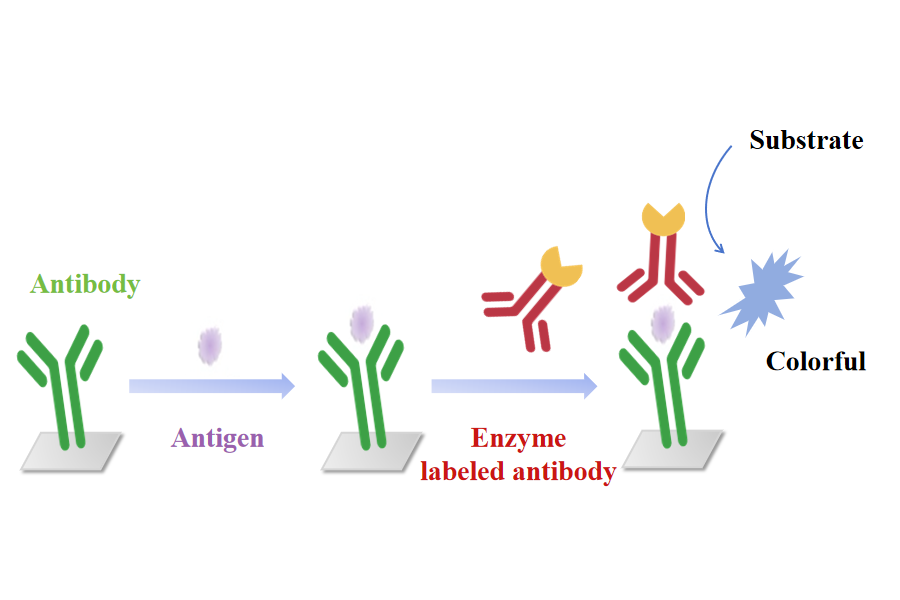

对于合成色素的检测,常用的方法种类繁多,涵盖了液相色谱法[16-19]、电泳法[20]、薄层色谱法[21]等。这些技术能够有效地分离和识别不同类型的色素。尽管色谱法在色素检测中广泛应用,但因其设备成本较高、操作复杂、对工作人员的专业要求较高,并且单次测定时间较长。因此,当需要进行快速分析或对大量样品进行筛选时,色谱法可能并不适用。在这种情况下,开发简单、成本效益高且具有较高灵敏度的检测方法显得尤为重要。一种较为理想的替代方案是免疫化学分析方法。该方法结合了多项优点:抗原-抗体相互作用具有极高的特异性,可以快速完成分析,操作相对简单,且能够同时检测单一或多种分析物。免疫化学分析方法不仅成本低、生产率高,还具备设备简便、易于使用的特点,且能够在非实验室条件下实施。这些优势使其在实际应用中具有广阔的前景,特别是在需要高效筛选和快速响应的情况。

3 酶联免疫吸附快检技术

3.1 偶氮类色素

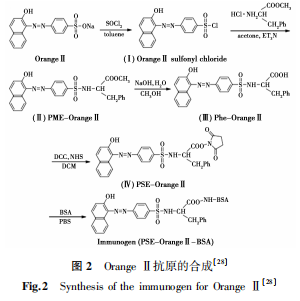

Zhang等[28]开发了一种用于检测食品中的偶氮色素酸性橙II的方法。如图2所示,研究中通过修饰酸性橙II的磺酸基团并与载体蛋白结合,合成了人工抗原。经过优化,该方法对酸性橙II展现出优异的灵敏度(IC50为0.61 ng/g),线性范围为0.05~10 ng/g。所制备的抗体对其他色素如Chromotrope FB、Gardenia Yellow、Ponceau 4R、Sunset Yellow和苏丹色素的交叉反应性较低。在辣椒粉、辣椒油和红烧肉中,该ELISA方法的检测限(LOD)分别为0.22、0.97和0.74 ng/g,定量限(LOQ)分别为0.91、1.48和1.10 ng/g。对于加标1~10 ng/g酸性橙II的食品样本,方法的重复性(组内和组间变异系数)均低于24.0%和18.0%。因此,该方法可作为快速筛查食品中酸性橙II的有效工具。

3.2 三芳基甲烷类

3.3 氧杂蒽类

4 ELISA不足之处

ELISA在合成色素检测中虽然展现出了显著的优势,如高灵敏度和特异性,但也存在一些不足之处。首先,ELISA的前期研究建立,需要大量的时间和资源来开发和优化,特别是对于新型的合成色素的检测,需要合成相应的半抗原和制备特异性抗体,这一过程既复杂又耗时。其次,ELISA的灵敏度和准确性可能受到样本基质效应的影响,特别是在复杂食品样本中,样本制备和预处理步骤对于减少干扰和提高检测准确性至关重要。最后,尽管ELISA能够提供定性和定量分析,但在多重检测能力方面,尤其是同时检测多种色素时,其性能可能不如其他一些先进的检测技术,如液相色谱-质谱联用技术(LC-MS)。因此,未来的研究需要集中在提高ELISA的稳定性、减少样本处理步骤、增强多重检测能力以及降低成本,以实现更广泛的应用和更高效的食品安全监测。

5 结论

本文系统地回顾了ELISA在食品色素检测中的应用现状,分析了不同类别食品色素的检测方法及其技术优势。同时,也指出了ELISA在食品合成色素检测中的挑战与局限性,包括样品复杂性、交叉反应的可能性及高灵敏度检测的需求等问题。尽管如此,随着ELISA的不断发展和创新,许多相关问题正在得到逐步解决。

展望未来,ELISA仍将是食品合成色素检测中的关键工具,随着技术的不断进步,其应用领域有望进一步拓宽,尤其是在检测新型食品添加剂方面。同时,针对现有挑战的进一步研究将推动ELISA在食品检测领域的创新和优化。总体而言,ELISA在合成色素检测中的广泛应用,将有效推动食品安全检测水平的提升,确保消费者的健康,并为食品行业的可持续发展做出重要贡献。

通讯作者介绍

马康

个人简介

博士,研究员,兰州大学博士行业导师。主持完成国家级项目与课题合计25项。获得国家科技进步奖1项和省部级奖励(政府奖和社会力量奖)11项;扎根科研一线,研制国家有证标准物质70种,43项校准测量能力(CMCs)获得国际互认。以第一或通讯作者发表论文60余篇,主编专著1部;授权发明专利14项。制订国家计量技术规范6项。

主要研究方向

食品安全计量与现场快检/仪器校准溯源技术研究

近五年代表作

1. Kang Ma *, Chao Wei , Xiao Li. Evaluation of an international proficiency test on cadmium in infant formula using assigned reference values[J]. Microchemical Journal, 2024, 205, 111332-111339.

2. Kang Ma*, Xiao-Jia Li, Yi-wen Zhang. Determining High-Intensity Sweeteners in White Spirits Using an Ultra high Performance Liquid Chromatograph with a Photo-Diode Array Detector and Charged Aerosol Detector[J]. Molecules, 2020, 25(1):40-53.

3. Lele Wang, Kang Ma*, Gang Liu*. Ultra-sensitive electrochemical DNA biosensor based on a label-free assembling strategy using a triblock polyA DNA probe[J]. Anal. Chem., 2019, 91, 16002-16009.

4. Kang Ma*, Zhang Y, Wu T. Accurate Determination of 24 Water-Soluble Synthetic Colorants in Premade Cocktail Using Ultra Performance Liquid Chromatography with Diode Array Detection[J]. Beverages, 2025, 11, 91-104.

5.梁睿丹,马康*,周澍堃. 酶联免疫快检技术在合成色素检测中的应用[J]. 化学试剂,2025,47(8): 66-72.