国家科技计划,被人们看作是政府引领全社会科技创新的风向标。

国家科技计划是指根据国家科技发展规划和战略安排的,以中央财政支持或以宏观政策调控、引导,由政府行政部门组织和实施的科学研究与试验发展活动及相关的其它科学技术活动。

自2014年中央财政科技计划管理改革正式启动以来,经过3年时间的过渡,我国科技体制顶层设计取得决定性进展。从源头上根治了“科技资源碎片化”“项目多头申报”“九龙治水”等顽疾,新的国家科技计划管理体系基本成型。

下面就让小编带你快速读懂我国国家科技计划管理体系的前世今生。

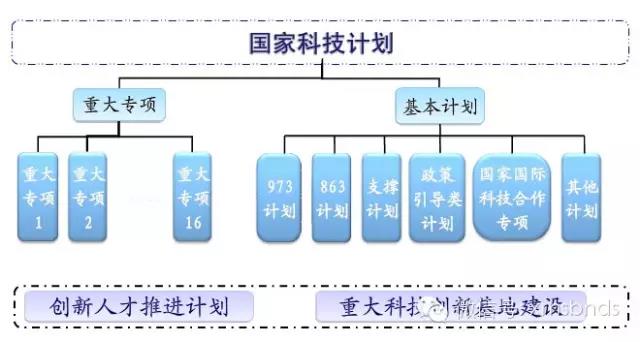

---国家科技计划体系发展历程 新中国成立后,我国在“六五”时期开始设立了第一个国家科技计划——“六五”科技攻关计划(这个计划一直持续到了“十五”期间,被“国家科技支撑计划”所取代)。之后,我国相继设立了星火计划、国家自然科学基金、863计划、火炬计划、973计划、行业科研专项等一系列大家耳熟能详的“国”字头科技计划。 1982年,第一个国家科技发展计划——由计委、科委牵头的“科技攻关计划”开始实施,主要安排那些在国民经济建设和社会发展中带有方向性、综合性和基础性的重大关键技术项目。 同年,中国科学院设立自然科学基金,面向全国,是国家自然科学基金委的前身。 1985年,开始实施星火计划。重点支持农村先进适用技术集成应用和产业化示范。 1986年3月,四位科学家提出“关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议”,同年11月,党中央、国务院启动实施了高技术研究发展计划(简称863计划)。目标是跟踪国际高技术发展,在信息、生物等十大领域缩小与国外发展水平的差距,进而发展高技术及推动其产业化。 同年,国家自然科学基金委成立,其设立的项目主要由科学家自主选题,安排基础研究和部分应用研究项目。 1988年,火炬计划诞生,是利用市场机制推进高新技术产业发展的指导性计划,重点支持创新型产业集群和科技服务体系建设。 1992年,实施攀登计划。为了加强国家对基础研究和应用基础研究的支持,推动基础性研究持续稳定地发展,攀登世界科学高峰,国家从1992年起设立“攀登计划”。 1997年6月4日,原国家科技领导小组第三次会议决定要制定和实施《国家重点基础研究发展规划》,随后由科技部组织实施了国家重点基础研究发展计划(亦称973计划)。 “973计划”的实施,是继自然科学基金和攀登计划后又一个高强度的以支持基础研究为主的国家计划。主要安排瞄准世界科学前沿,影响我国21世纪经济和社会发展的重大科学问题、重大理论研究等研究项目。 2004年,开始实施科技基础条件平台建设。对科技基础条件资源进行的战略重组和系统优化,以促进全社会科技资源高效配置和综合利用,提高科技创新能力。 2006年,实施国家科技重大专项。通过核心技术突破和资源集成,在一定时限内完成重大战略产品、关键共性技术和重大工程,是我国科技发展的重中之重。 同年,在原国家科技攻关计划基础上设立国家科技支撑计划,进一步加大对重大公益技术及产业共性技术研发的支持,提升科技对经济社会发展的支撑能力。 解读: 改革开放30多年,科学技术迅猛发展,国家科技计划已经覆盖了所有领域。这些计划设立于不同的历史时期,这些单项计划的设立和实施,有效地推动了基础科学的研究、技术创新的推进、农业科技的发展。在当时的国内外经济社会条件下取得了一大批举世瞩目的重大科研成果,同时也培养了大批高水平的创新团队,全面提升了我国科技创新整体实力。1

2

3

4

5

6

7

8

---改革背景与政策依据 1.《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号); 2.《中央财政科技计划(专项、基金等)监督工作暂行规定》(国科发政〔2015〕471号)。 解读: 因国家经济社会发展需要而设立的“国”字号科技计划曾经取得了一大批成就。然而,随着国家科技计划数目越来越多,到2014年国家科技计划已达近百个,这些计划由几十个部门分别管理,相互交叉、各管一段,造成科技资源配置分散、目标发散、创新链条脱节,科技计划“碎片化”的问题突显。 正是在这样的大背景下,国家出台了(国发〔2014〕64号)和(国科发政〔2015〕471号),对改革开放30多年来逐步建立起的中央财政科技计划体系,动一次优化布局的“大手术”。 ---建立公开统一的国家科技管理平台,主要包括以下6个方面: 1.建立部际联席会议制度; 2.依托专业机构管理项目; 3.发挥战略咨询与综合评审委员会的作用; 4.建立统一的评估和监管机制; 5.建立动态调整机制; 6.完善国家科技管理信息系统。 解读: 从顶层设计层面建立相关的配套制度保障,政府各部门不再直接管理具体项目,“钱袋子”交给专业机构打理,资源配置不再“天女散花”,管理平台顺利搭建……这些政策与措施的核心目标就是转变政府职能,把有限的财政资金用到刀刃上,政府不再直接接触具体项目,减少利益寻租的可能性。

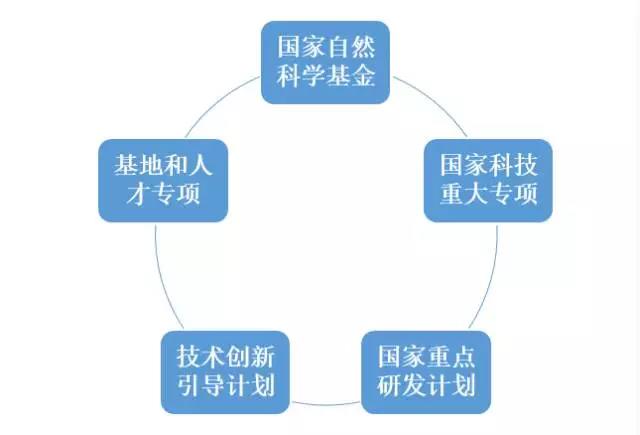

---优化科技计划(专项、基金等)布局,形成国家科技计划新五类: 1.国家自然科学基金; 2.国家科技重大专项; 3.国家重点研发计划; 4.技术创新引导计划; 5.基地和人才专项。 解读: 科技计划、专项、基金等林立,项目数量多但聚焦度不够,产出与国家发展的要求相比有差距……种种问题导致我国中央财政科技资金的使用效益没有充分发挥。 深化中央财政科技计划管理改革就是直面当前突出问题,对症下药,对近百项科技计划优化整合,国家科技计划全面整合成新五类。 (一)按功能定位,重新分类整合科技计划有三类 定位:针对事关国计民生的重大社会公益性研究以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学技术问题。 整合了原有的:1)973计划,2)863计划,3)国家科技支撑计划,4)国际合作专项,5)发改委、工信部管理的产业技术研究与开发专项,6)农业部、卫计委等13个部门的公益性科技研究专项。 数据显示,2016年我国科技重点研发计划共立项实施1300个科研项目,涉及中央财政资金320多亿元,当年拨款超130亿元;2017年拟支持项目约1000个,与改革前相比,项目数量减少了约50%,平均资助强度增加约54%。 定位:按照企业技术创新活动不同阶段的需求,促进科技成果转移转化和资本化、产业化。 整合了原有的:1)发改委、财政部管理的新兴产业创投基金,2)科技部管理的政策引导类计划,3)科技部管理的科技成果转化引导基金,4)财政部、科技部等四部委共同管理的中小企业发展专项资金中支持科技创新的部分,5)其他引导支持企业技术创新的专项资金(基金)。 定位:优化布局,加强科研条件建设,促进科技资源开放共享,打造国家科技创新高地,支持创新人才和优秀团队的科研工作。 整合了原有的:科技部管理的 1)国家(重点)实验室,2)国家工程技术研究中心,3)科技基础条件平台,4)创新人才推进计划。发改委管理的 5)国家工程实验室,6)国家工程研究中心,7)国家认定企业技术中心。 (二)名称不变的科技计划有两类 定位:资助基础研究和科学前沿探索。 包括:1)面上项目,2)重点项目,3)重大研究计划项目,4)青年科学基金项目,5)地区科学基金项目,6)优秀青年科学基金项目,7)国家杰出青年科学基金项目,8)创新研究群体项目,9)海外及港澳学者合作研究基金项目,10)国际(地区)合作研究与交流项目,11)联合基金项目,12)数学天元基金,13)国家重大科研仪器研制项目。 定位:聚焦国家重大战略产品和产业化目标,解决“卡脖子”问题。 包括:1)核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品专项,2)极大规模集成电路制造装备及成套工艺专项,3)新一代宽带无线移动通信网专项,4)高档数控机床与基础制造装备专项,5)大型油气田及煤层气开发专项,6)大型先进压水堆及高温气冷堆核电站专项,7)水体污染控制与治理专项,8)转基因生物新品种培育专项,9)重大新药创制专项,10)艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项,11)大型飞机专项,12)高分辨率对地观测系统专项,13)载人航天与探月工程专项。 图2 新的国家科技计划体系1

2

3

4

5