化工巨头的科技发展战略的可借鉴之处

几十年的时间里迅速崛起

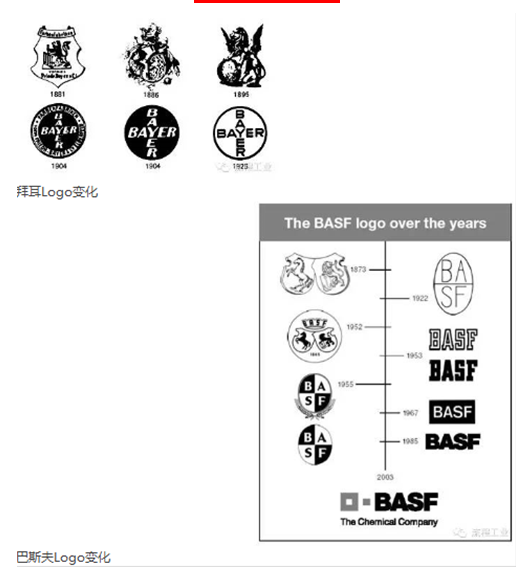

德国的赫希斯特(Hoechst Group)(赫希斯特1999年被安万提和拜耳等公司分解收购。)、巴斯夫(BASF Group)、拜耳(Bayer Group)三大化工公司均诞生于19世纪60年代,是在德国强有力的工业化政策促进下,受纺织工业的刺激,靠仿制品红等化工产品草创起家。最初都是只有几名工人的染料作坊,在科学技术的推动下,三大化工公司迅猛发展,到19世纪末都成为拥有几千名职工、生产多种化工产品的大型企业。1925年三大化工公司都作为骨干成员而纳入德国最大的化学垄断组织——法本集团(IG Farber)。第二次世界大战结束后,法本集团被盟军接管,历经战争,法本已元气大伤。50%的资产落入苏占区,14%落在国外,只有36%尚在联邦德国境内。战争中生产设施被破坏、技术秘密公开、专利失效。1951年在盟军的主持下将法本集团改组为拜耳、巴斯夫、赫希斯特三大化工公司,三家各持10万股票踏上了新的征途。半个世纪后,三家公司的年销售额约占德国化工销售额的70%,科研人员和支出经费占德国整个化学工业的60%以上,科研能力及技术水平在很多领域处于世界领先地位。1997年赫希斯特、巴斯夫、拜耳三家公司的销售额分别为300.44亿美元、321.67亿美元、317.20亿美元,居世界众多跨国化工公司之首。

虽然2014年整个化工行业不景气,但是拜耳集团2014年销售额增长5.2%,达422.39亿欧元,息税前利润增长11.6%,达55.06亿欧元。巴斯夫2014年全年销售额达743亿欧元,不计特殊项目的息税前收益增加了2.8亿欧元达到74亿欧元。

舍得在科研方面投入

这三大化工公司都都懂得“研究开发意味着将金钱变为技术知识,科学技术则能为企业带来丰厚的利润,是企业赖以竞争、生存的基础”。随着知识经济的到来,知识资本已成为企业增值的重力核心。它们无一例外地十分重视技术创新,把科研水平作为竞争力强弱的标志,把科研成果当作效益的源泉。在研究开发方面投入了大量的人力、物力和财力。

赫希斯特创业之初便是靠自己开发新型染料和药品来开拓市场。二战后,为开发新产品、新工艺该公司不惜血本,50年代初科研费用占销售额的比重为5%,与生产投资的比例约为1∶3,60年代科研投入增长3.7倍,进入80年代,接连的经济衰退和竞争的激化使研究开发的重要性更加突出,80年代以来,科研投入竟超过固定资产的投资。1997年R&D支出为23.01亿美元,占销售额的比例达7.7%,而投资额却只有21. 26亿美元。

科研是巴斯夫不断发展、增强其在世界化工市场所占地位的重要因素。早在19世纪末巴斯夫就耗费60亿马克与大学里的科学家合作成功地开发了靛蓝,本世纪初又投入大量人力物力实现了氨的人工合成。1970年研究费用为4 亿马克,1982年提高到12亿德国马克,1997年巴斯夫用于科研开发的经费为14.70亿美元。2013年,巴斯夫公司研发投入增至18亿欧元(2012年17亿欧元), 巴斯夫跨国、跨学科的研发团队共有10650名员工正在进行约3000个研发项目。

拜耳公司有着重视科学研究的优良传统,二战后,拜耳公司的科研预算一直保持很高的增长速度,1960年研究发展经费为1.25亿马克,1970年增加到4.51亿马克,1982年达到16亿马克,占销售额的比重从4.4 %分别增加到7.7%和10.6%。在公司经营恶化的1992年科研经费仍然比1991 年增长1亿马克,1997年科研经费为22.86亿美元,占销售额的7.2%,拜耳目前拥有超过13000名研发人员,2014年在生命科学领域研发预算高达32亿欧元。

以市场为导向的科研组织形式

不断加大研究开发投资力度其目的是提高自己的国际竞争力和世界市场的占有份额,发展自己的优势产业,占领技术的制高点,寻求新的经济增长点,促进新产品、新事业的发展,因此,其科研组织形式是以市场为导向。各公司大都采用技术推动和市场拉动相结合的科技发展战略。

拜耳在全球的战略调整中,凡能带来高效益的产业则加大科研开发力度。拜耳的工作重点是发展生命科学,长期以来,拜耳集团在医药保健品领域投入了巨额发展经费,拜耳拥有超过13000名研发人员,其中39%隶属于拜耳作物科学,在拜耳2014年高达32亿欧元的生命科学领域研发预算中,作物科学占比30%。高效巨额的投入给拜耳带来丰厚的回报,拜耳集团2014年销售额增长5.2%,达422.39亿欧元(约合2965.68亿人民币元),医药保健子集团业务的销售额增长5.6%(汇率与资产组合调整后为7.5%),达到199.75亿欧元(约合1402.48亿人民币元),医药保健业务占拜耳集团整体业务47%。

巴斯夫研究工作的一个主要目标是发展新产品及改造现有产品,同时,巴斯夫又不断改进产品的生产工艺,使产品合乎市场及环保的需要。设于路德维希港的中央研究机构共有四所历史悠久的实验室。此外,还设很多地方发展部门,为整个研究工作提供支援,至于世界各地的科研开发机构,则分属各营业部门所管辖,主要从事生产及市场推广有关的研究发展工作。在营养及保健品方面的科研投入占42%,销售额的50%来自新产品,每年约有200种产品被新产品所代替。

50年代赫希斯特的研究机构分散在各企业里,1957年公司决定,建立研究中心,设有中央研究部和若干专业研究所。90年代以来,伴随着全球性产业结构的调整,赫希斯特加速施展它的结构调整举措,突出了医药、农业化学品和专用化学品,研究开发也以此为重点。以1996年为例,公司的科研投入39亿马克中,医药占了70%,农业化学品为13%,赫希斯特每年科研投入约占销售额的6%~7%,医药科研费用占销售额比例高达19.5%。

研究开发日趋国际化

随着三大公司跨国经营的扩大和完善,科研机构不断向国外扩延,以适应世界市场的复杂性、产品的多样性以及不同国家消费者偏好的差异性要求。同时,能够充分利用世界各国的科技资源,突破贸易壁垒,降低新产品研制过程中的成本和风险,以谋求产品价值链各环节总体最大收益。随着科研领域竞争的加剧,研究开发的难度越来越大,三大公司跨国界、跨领域的合作日益增多,合作愿望大多出自相互取长补短,加强研究开发力度、缩短研究时间。

赫希斯特1970年投向国外地区的科研经费占科研总投入的5%,1987年这一数额增加到40%,到80年代中期,公司已在14个国家建立了研究机构,主要是针对当地需要技术开发。1996年该公司国内科研投资占60%,欧洲其他国家占20%,美国占16%,日本占3%。巴斯夫除了设于路德维希港的中央研究部门拥有强大的实力外,还在全球各地设立了地方发展部门,在当地研究开发工作,在美国投资1亿马克于1992年建成基因工程和生物工程研究所和美国的一些大学及研究中心合作研究,并于1997年初在上海建立了亚洲地区科学技术合作部,拨专款设立了巴斯夫中国研究发展基金。拜耳在全球共有25处科研机构,与Pharmacopeia公司在化学合成领域开展合作,与IRC公司共同研究用基因疗法治疗血友病,与Oncogene Science公司合作开发治疗癌症的药品等。

90年代以来跨国化工公司掀起了兼并、重组的热潮,化工大咖十分注意借机弥补技术上的缺陷,从而成为三大公司加强核心业务、涉足新领域、全球配置研究机构、提高化工产品科技含量、强化科研开发能力的重要手段。2012年,巴斯夫收购总部位于美国俄亥俄州克利夫兰的诺莱特科技(NovolyteTechnologies),从而成为在欧洲、美国和亚太地区同时拥有锂电池电解液生产基地的国际化供应商。2015年3月,巴斯夫购买Seashell有关银纳米线的技术及其专利知识,拓展其正在成长中的巴斯夫电子材料部门。

根据经济形势及时调整产业结构

19世纪下半叶德国三大化工公司在以煤焦油制染料的基础开创了人类有机合成时代。德国蕴藏着大量的煤,拥有资源优势,煤化工在世界上一直处于领先地位。第二次世界大战后,德国的石油化工无论是技术水平还是生产规模都远落后于美国。且石油、天然气十分短缺,而石油化工尚在起步阶段,三大化工公司都以高超的战略眼光及果敢的气魄作出将基本化工产品结构由煤化工转向石油化工的英明决策。巴斯夫公司是在1953年与壳牌公司合资建设了德国最大的石油化工企业——莱茵烯烃厂,尔后,逐步以石油、天然气取代煤和焦作为最重要的原料,到60年代中期完成了能源及原料过渡,由于购买了温特斯哈尔公司,石油、天然气以及石油化学品的生产在公司的地位得到了很大的加强。1957年拜耳公司与英国石油公司联合建立Erdolchemie GmbH,石油化工逐步取代了煤化工。赫希斯特也是在50年代中期逐渐进入石油化工领域的。这是在煤化工尚未陷入困境之前的主动转机,从而保证了三大公司在世界进入石油化工时代后依然处于强者和领导潮流的地位。

70年代初,资本主义世界发生能源和经济危机,石油价格大幅度上涨,石油化工产品成本上升,对于石油资源贫乏的德国来说石油化工面临困境。三大化工公司及时调整产品结构,压缩大量耗用原料和能源的大宗型基础化工产品,发展技术密集附加值高的精细化工产品,在多种经营的基础上突出核心业务,通过这次调整三大公司的产品结构发生了明显变化。赫希斯特经营2000多种产品, 基本化工产品的销售比例由70年代前的15%左右降到了80年代的10%以下,而耗能较低的技术密集型产业,如医药保健品、农业化学品很快成为公司销售额最高的产品,1983年药物的销售额为65.1亿马克,占销售额的17.5%,农业化学品主要是除莠剂、杀虫剂、饲料添加剂等。1983年的销售额为21.12 亿马克,占销售额的5.7%。拜耳也同样如此,经营10000余种产品,在1973年石油危机后,一方面把力量集中到药品和农业化学品的生产中;另一方面逐步撤出无利可图的领域。例如,纤维产品和轮胎。巴斯夫虽然生产的产品超过6000余种,但主要集中在保健及营养品、丙烯酸、纺织皮革助剂、农业化学品等几个方面,通过产品结构调整,目前三大公司的精细化率都在50%以上。

进入90年代后,伴随着三大化工公司全球化战略的实施,兼并、合资、合作、业务转让频繁进行,以此推动产品结构和生产配置的调整,同时也是资本经营的主要方式。对于技术含量低的微利产品,近年来陆续淘汰或转让,甚至将成熟期产品也转让到国外。2011年9月,巴斯夫把位于比利时安特卫普的化肥业务卖给俄罗斯的EuroChem公司。2014年6月,巴斯夫对其在美国添加剂业务单元重要组成部分Poly Ad Services出售给位于俄亥俄州克利夫兰市的Edgewater私募股份公司。2014年10月,巴斯夫将全球纺织化学品业务售予昂高。

敏感而全面分析世界经济形势,及时调整自身的研究开发战略及发展方向,以求得适应世界市场的变化,不断维护和加强自身的竞争能力,这些国际性化工企业已成为世界上名列前茅的超巨型跨国公司。它们的存在不仅对德国而且对世界化学工业的发展都产生深刻的影响。