【科普讲堂】纳米荧光探针:照亮地球深处的“分子灯塔”

纳米荧光探针:照亮地球深处的“分子灯塔”

贾雷

(中国地质调查局 呼和浩特自然资源综合调查中心)

摘要:在地质勘探与资源开发的进程中,人们始终面临一个核心问题是如何精准捕捉地下深处“看不见的化学信号”?传统检测技术受限于灵敏度低、原位分析难等问题,而一种新兴的纳米材料-纳米荧光探针(Nanofluorophores)正以“分子灯塔”之姿,为地质科学打开一扇高精度、实时化的探测窗口,从追踪深部矿产到预警环境污染,纳米荧光探针凭借其独特的光学特性与智能化响应,悄然掀起一场地质检测技术的革命。

关键词:荧光探针;地质应用;前沿探索;知识拓展

.png)

一 纳米荧光探针:微观世界的“化学间谍”

在微观世界的战场上,科学家们需要一双能穿透细胞、追踪分子、解码化学信号的“智慧之眼”,传统检测手段如同“模糊望远镜”难以捕捉纳米尺度的动态变化,而一种名为纳米荧光探针的尖端材料,正化身“化学间谍”以光为密码,悄然潜入病毒、重金属离子甚至癌细胞内部,将不可见的化学信息转化为肉眼可见的荧光信号,他的出现让人类第一次拥有了“看见分子秘密”的超能力。

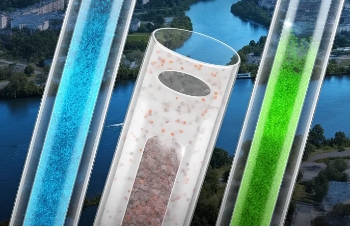

纳米荧光探针是一类尺寸在1-100 nm具有荧光发射功能的纳米材料,其核心原理是通过颜色、强度、寿命荧光信号的变化精准反映目标分子的存在与金属离子、有机物、pH等浓度变化,与传统荧光染料相比,纳米探针具备三大颠覆性优势。其一具有超高灵敏度。如量子点(QDs)具有半导体纳米晶体,颜色随尺寸变化2 nm发蓝光,6 nm发红光,抗光漂白能力极强,上转换纳米颗粒具有(UCNPs)980 nm近红外激发光穿透皮肤5厘米,避免自体荧光干扰,通过Er³⁺/Tm³⁺离子比例调控发射光颜色,实现多信号加密传输,碳点(CDs)等材料的荧光量子产率可达80%以上,可检测ppt级痕量物质。其二具有环境自适性。通过表面修饰功能基团,探针可在高温、高盐或强酸碱性地质环境中稳定工作,如巯基功能化探针遇Hg²⁺形成螯合物,荧光猝灭灵敏度达0.1 ppb,将苯系物响应探针植入土壤,无人机荧光成像10分钟定位泄漏源,智能口罩内置甲醛探针,浓度超标时荧光由蓝变红,防护升级为“可视化”。其三具有多模态信号输出。部分探针可同时输出荧光、磁共振或光声信号,实现多参数联合分析。

.png)

纳米荧光探针已悄无声息地助力地质研究,在稀土元素侦查方面,铕掺杂探针与镧系离子发生荧光共振转移,在矿脉钻孔中快速筛选富集区在古气候破译方面,将pH敏感探针注入深海沉积物,通过荧光颜色重建百万年海洋酸化历史,在油气藏定位方面,纳米探针随钻井液注入地层,根据荧光恢复时间计算岩层渗透率,圈定油藏范围。

二 地质应用:从“盲人摸象”到“透视地球”

几个世纪前,人类对地下世界的认知如同“盲人摸象”,矿工凭借经验挖掘矿脉,地质学家依靠地表岩石推测深部构造,而误差往往以千米计。今天,随着地球物理、遥感与人工智能技术的融合,人类已能像“透视”一般,看清地下数千米的岩层、矿藏甚至流体运动,这场从“经验猜想”到“精准成像”的科技革命正在重写资源勘探、灾害预警与地球演化的历史。

在盲人摸象”时代地质勘探的原始困局有:第一地表线索的局限性。19世纪的淘金者通过溪流中的砂金反推矿脉位置,成功率不足10%,地质学家通过褶皱、断层等地表构造推测地下结构,误差常导致矿井偏离矿体,如南非威特沃特斯兰德金矿最初被误判为贫矿,因未发现含金砾岩层深埋地下300米。第二钻探的“管中窥豹”。传统岩芯钻探成本高昂每米超万元且如同“用吸管探查西瓜”仅能获取钻孔周围的零星信息,20世纪初美国宾夕法尼亚油田的勘探井成功率仅25%。其三理论模型的脆弱性。板块构造理论诞生前,地质学家曾认为山脉是地球冷却收缩形成的“褶皱”,却无法解释为何收缩仅发生在局部区域。

为了应对这些困局,荧光探针应运而生。研究人员设计出对贵金属追踪,硫化银量子点探针可与Au³⁺发生配位反应,荧光猝灭程度与金浓度线性相关,用于快速筛选金矿靶区检出限低至0.3 nM,设计对稀土元素检测,铕掺杂的二氧化硅纳米颗粒在遇到La³⁺或Y³⁺时发生荧光共振能量转移,实现稀土元素的现场鉴别,澳大利亚某矿区采用镉硒量子点探针车载系统,在钻井岩芯中实时绘制铜元素分布图勘探效率提升5倍。

.png)

从“盲人摸象”到“透视地球”,地质科技的飞跃不仅是工具的升级,更是人类认知维度的突破。当卫星、地震波与量子传感器编织成覆盖地球的“感知之网”,那些曾深埋地下的资源、潜伏的灾害与46亿年的地球记忆,终将在科技的“透视”下无所遁形,正如英国地质学家詹姆斯·赫顿所言:“地球是一部用密码写就的史诗,而我们正在破译每一行诗句。”

当地下水污染悄然蔓延,人类往往后知后觉,重金属渗入含水层十年后才被察觉,农药残留通过井水进入人体引发慢性中毒等等,传统检测技术如同“迟到的警报”,难以阻止看不见的危机。而今,一种名为纳米荧光探针的“荧光哨兵”正潜入地下水的隐秘世界,通过分子级的“光之密码”,实现污染物的即时捕捉与预警,他如同水中的“发光特工”,用荧光信号为人类筑起一道智能防线。

当前地下水的危机是全球30%的饮用水依赖地下水,但污染威胁触目惊心。存在重金属污染潜在风险,印度恒河平原6000万人饮用砷超标井水,致癌风险激增,存在有机污染物扩散风险,美国加州中央谷地农药渗漏污染面积超5000平方公里,存在新型威胁,PFAS永久性化学品在地下水中的半衰期可达数千年。

为了解决上述问题,荧光探针呼之欲出。设计靶向识别“锁钥”探针表面修饰功能基团,巯基捕捉汞离子,羧基吸附铅离子,设计分子印迹聚合物识别农药分子,中科院开发的聚苯胺/碳量子点探针可特异性结合Cr⁶⁺检测限达0.08 μg/L,设计抗干扰“盔甲”二氧化硅壳层隔绝杂质干扰,使其通过上转换发光避开背景荧光,MIT团队设计用DNA四面体框架包裹探针,在高铁锰离子水样中准确识别砷污染,信号放大“引擎”等离子体共振增强荧光,金属有机框架富集痕量污染物,对金纳米棒-量子点复合探针对PFAS的灵敏度提升1000倍。

荧光探针在水环境的检测日益重要,重金属“光速警报”汞污染阻击战,硫功能化碳点在0.1秒内与Hg²⁺结合,荧光猝灭程度线性反应浓度,检测限达到0.01 μg/L,应用于孟加拉国乡村井群部署探针传感器网络,每年预防超10万例汞中毒,在铅污染地域,钙钛矿量子点探针遇Pb²⁺发生晶格畸变,荧光从绿变红,手机摄像头即可定量分析,应用于美国弗林特市铅水管危机中,居民自检准确率超95%,运用有机污染“分子追踪”农药残留扫描,卟啉基探针与有机磷农药发生配位反应,荧光寿命变化反应浓度,检出限0.001 mg/kg,应用在华北农田地下水监测系统预警39次农药渗漏事件,保护200万亩耕地,在油气泄漏定位中,将苯系物响应型聚合物探针植入监测井,无人机红外成像10分钟生成污染羽流三维图,应用于2022年北达科他州输油管道泄漏,荧光定位效率提升80%,在新型污染物“克星”PFAS歼灭战中,设计氟化共价有机框架探针通过氟-氟相互作用捕获PFAS,荧光强度与浓度正相关,实现欧盟“地平线计划”项目实现水体中1 ng/L级PFAS检测,在抗生素耐药基因监测中,CRISPR-Cas12a修饰探针特异性识别耐药基因,触发荧光信号灵敏度达1 μg/μL。

当地下水的“荧光哨兵”悄然上岗,人类终于拥有了对抗隐形污染的火眼金睛,从量子点到AI算法,这场融合纳米技术、环境科学与信息革命的跨界战役,不仅关乎技术创新,更是对可持续发展文明的庄严承诺,正如联合国环境署报告所言:“看见,是治理的第一步。”荧光点亮的不仅是水中的分子密码,更是清洁未来的希望之光。

当地质学家试图解读一块岩石的过往,他们面对的不仅是坚硬的矿物,更是一部被时光加密的史诗。传统分析技术如同“用凿子解剖化石”,费力且可能破坏珍贵信息,而纳米荧光探针这种能在原子尺度上“发光说话”的材料,正成为地质学家的新武器,让深埋地下的元素迁移、古海洋化学和生命起源痕迹,首次以“荧光密码”的形式被精准破译。

当前地球化学档案的载体极为脆弱。像古流体的消逝,封存在矿物包裹体中的远古海水,取样时易因压力变化挥发。像微量元素的湮没,关键古菌脂类等生物标志物浓度低至ppt级常规仪器难以捕捉,像时间尺度的撕裂,同位素定年需破坏样本,无法在同一矿物颗粒上重建多期事件序列,2010年格陵兰岛伊苏阿变质岩中疑似37亿年前的生物碳信号,因检测精度不足引发长达十年的争议。

荧光探针的存在可为古海洋化学重建pH值解码。设计pH敏感型探针CdTe/ZnS注入有孔虫化石,通过荧光波长比值得出白垩纪海洋酸化事件精确时间轴,在1.2亿年前海洋pH下降0.3个单位与大规模火山活动吻合,对氧含量追踪,钌配合物探针与溶解氧反应,荧光寿命变化反演元古宙大氧化事件进程,在24.5亿年前海洋表层氧含量突增,但深海水体缺氧持续超10亿年。可为矿床形成机制透视成矿流体示踪。金纳米棒探针表面修饰硫醇基团,通过表面等离子共振效应实时监测热液中金-硫络合物迁移,应用于揭示卡林型金矿中纳米金颗粒的“超临界流体运输”机制,在元素超富集解密中,稀土元素响应型探针Eu³⁺掺杂MOFs在电子探针中同步实现含量测定与赋存状态分析,应用于四川牦牛坪稀土矿中,发现岩浆-热液过渡态氟碳铈矿的关键结晶证据。应用于生命起源分子追踪,生物标志物捕获。分子印迹聚合物探针从35亿年前燧石中提取藿烷类化合物,证实早期蓝藻产氧活动,技术指标检测限达0.01 μg/g比传统GC-MS灵敏千倍,在同位素比值显微成像,碳同位素敏感探针结合拉曼成像,在单个叠层石层纹中区分光合与化能合成碳固定途径。

随着纳米荧光探针的介入,让地质学从“宏观推演”迈入“分子考古”时代,它们不仅是技术工具,更是连接46亿年地球往事与人类认知的桥梁在量子点闪烁的微光中,我们得以窥见太古代海水的化学成分、雪球地球的冰冻密码,甚至生命最初分子跃动的痕迹。正如著名地球化学家克劳德·阿莱格尔所言:“每一颗矿物原子都是地球记忆的字节,而我们需要新的语言去读取它们,”纳米荧光技术正是这把开启地球记忆库的金钥匙。

三 技术挑战与创新突破

地质学研究本质上是一场与时间、空间和微观世界的博弈。从古老的岩石到深埋的矿物晶体,地球化学档案的“密码”往往隐藏在纳米至微米尺度的微观结构中,纳米荧光探针凭借其超高灵敏度和空间分辨率,成为破解这些密码的理想工具,但这一技术的实际应用仍面临多重技术壁垒,科学家们通过材料创新、算法优化和多学科交叉,不断突破极限,推动地质探测迈向更高精度与更广维度。

当前所面临的技术挑战是纳米尺度下的“地质战场”,极端环境适应性。高温、高压与化学侵蚀地质样本往往形成于高温高压环境岩浆活动、变质作用且长期经历水岩反应、氧化还原等复杂过程,传统荧光探针有机染料、量子点在高温下易发生荧光淬灭,或在酸性/碱性流体中结构崩解,在分析火山岩中的稀土元素分布时,探针需在800°C以上的模拟岩浆环境中保持稳定,这对纳米材料的耐热性和化学惰性提出了严苛要求。存在复杂基质干扰,地质样本的“信号迷雾”。天然矿物和岩石常包含多种元素、同位素及有机质的混合体系,纳米探针可能因非特异性吸附而产生假阳性信号,在页岩中检测古生物标志物时,腐殖酸、黏土矿物的荧光背景会掩盖目标信号,导致信噪比骤降。存在原位分析的时空分辨率瓶颈。地质过程矿物结晶、元素迁移的动态记录需在微米级区域内实现多元素同步成像,而现有探针多依赖单一荧光通道,难以同时标记多种靶标。此外,荧光信号的采集速度限制了实时观测地质反应的可行性。存在标准化与数据解读难题。荧光强度与目标物浓度的定量关系易受环境因素pH、离子强度干扰,缺乏统一标定体系,在锆石中铀-铅同位素的荧光定量分析需建立针对不同矿物类型的校正模型,否则可能引入10%以上的误差。

面对当前技术层面的挑战应运而生破解的方法。设计自修复纳米探针,借鉴贝壳珍珠层的仿生结构,科学家开发了基于聚合物-无机杂化材料的荧光探针,其表面可形成动态共价键,在高温高压下局部损伤后能自动修复,稳定性提升3倍以上。开发分子印迹技术,在探针表面构建与目标分子互补的“识别空腔”,在中科院团队设计的印迹碳量子点可选择性结合二价铁离子,对含大量三价铁的赤铁矿中能精准检测。开发多模态探针集成,将荧光信号与拉曼光谱、电化学传感结合,实现元素-分子-结构的同步解析,在美国劳伦斯伯克利实验室开发的“荧光-质谱联用探针”,可在单次扫描中获取元素分布与同位素比值。从静态检测到动态追踪,升级超分辨荧光成像技术,突破光学衍射极限,将空间分辨率从500 nm提升至50 nm,捕捉橄榄石颗粒中镍元素的纳米级扩散通道,利用目标信号与背景荧光的寿命差异,通过脉冲激光和延迟检测滤除干扰,在玄武岩玻璃中检测ppm级的水含量时,信噪比提升20倍。利用微流控芯片联用,将纳米探针嵌入微流控平台,模拟地质流体的动态反应过程,哈佛大学团队通过该技术实时观测了黄铁矿表面微生物膜的形成与硫循环过程。

四 未来前沿:深空探测与地球系统科学

从火星赤壤到地球深部,从冰川核心到火山熔岩,地质科学正经历一场“荧光革命”。纳米荧光探针-这些分子级的“发光特工”不再局限于实验室与地表监测,而是向着更宏大的疆域进发:深空探测中解码外星地质密码,地球系统科学中预警全球性危机,他们以光为语言,架起连通星际与地球的分子桥梁。

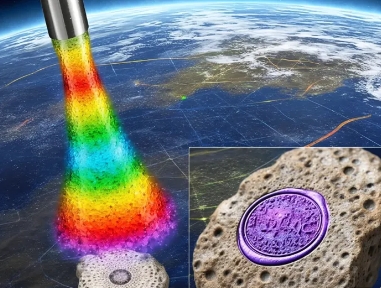

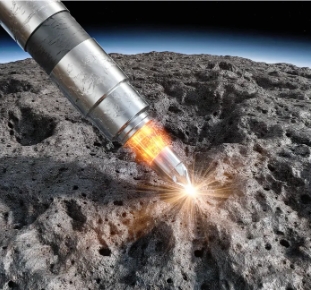

尝试寻找生命的化学足迹,对火星黏土矿物分析。美国“毅力号”火星车搭载的SHERLOC仪器,利用深紫外荧光光谱激发有机物与矿物发光,发现Jezero陨石坑中存在芳香烃类化合物,暗示远古湖泊可能孕育过生命,技术突破耐辐射量子点探针ZnS包覆CdSe在-120℃极端环境中稳定工作,耐受火星尘暴磨损,在日本隼鸟2号任务中,碳点探针通过荧光寿命成像,识别龙宫小行星表面含水矿物分布,锁定氦-3富集区,为未来太空采矿提供导航。尝试地外环境监测,金星硫酸云探测。欧洲EnVision计划将发射荧光探针气球,利用硫化物响应型探针罗丹明衍生物实时监测金星云层中H₂SO₄微滴的化学循环,破解温室效应失控之谜。在木卫二冰下海洋勘探中,耐高压上转换纳米探针集成至冰层穿透器,通过荧光偏振变化探测冰下海洋的盐度与pH值,搜寻地外生命宜居信号。尝试星际尘埃考古,对星尘号样本分析。彗星Wild 2尘埃中,铕掺杂二氧化硅探针通过荧光光谱识别到前太阳系颗粒的异常同位素组成,揭示超新星爆发对太阳系形成的贡献。尝试海洋酸化监测,pH敏感型荧光探针HPTS嵌入全球Argo浮标网络,每4小时上传一次深海CO₂分压数据,精度达0.01 pH个单位,发现南大洋酸化速率比模型预测快30%,迫使IPCC修订碳预算,在冻土甲烷预警,西伯利亚永冻层中植入甲烷响应探针MOF量子点,通过卫星链路实时监测热融湖塘的CH₄释放通量,预警温室气体爆发风险。尝试地质灾害地震前兆捕捉。断层带流体中部署硒化铅量子点探针,通过He/Ar同位素荧光比值异常,提前72小时预警日本南海海槽应变累积。火山气体监测,无人机群携带SO₂特异性探针萘酰亚胺衍生物飞入火山羽流,荧光强度与气体浓度三维建模,预测2023年冰岛法格拉达尔火山喷发时间误差仅±2小时。

五 结语

纳米荧光探针的崛起,标志着地质分析从“宏观粗放”迈向“分子感知”时代,正如斯坦福大学地质工程教授Linda Williams所言:“当我们赋予岩石分子以‘发光的声音’,地球深部的叙事将不再沉默。” 随着材料科学与地质学的深度交融,这场由纳米荧光点亮的科技之光,终将穿透地层,揭示地球更深邃的奥秘。

参考文献

[1] Chen Xue Qian , Liu Yu Hao , Liu Xiao Ting et al. Nanoparticle-based single molecule fluorescent probes [J]. Luminescence , 2022, 37(11), 1808-1821.

[2] Kuheli Mandal , Debabrata Jana , Binay K. Ghorai et al. Fluorescent Imaging Probe from Nanoparticle Made of AIE Molecule [J]. The Journal of Physical Chemistry C , 2016, 120(9), 5196-5206.

[3] Liu Ping , Wang Ran , Su Wei wei et al. Research advances in preparation and application of chitosan nanofluorescent probes [J]. International Journal of Biological Macromolecules , 2020, 163(15), 1884-1896.

[4] Ding Zhou , He Yue , Rao Hong tao et al. Novel Fluorescent Probe Based on Rare-Earth Doped Upconversion Nanomaterials and Its Applications in Early Cancer Detection [J]. Nanomaterials , 2022, 12(11), 1787.

[5] Audrey Picard-Lafond , Dominic Larivière , Denis Boudreau. Metal-Enhanced Hg2+-Responsive Fluorescent Nanoprobes: From Morphological Design to Application to Natural Waters [J]. ACS Omega , 2022, 7(26), 22944-22955.

[6] Wang Xiao Lin , Han Xiao , Tang Xiao Ying et al. A Review of Off-On Fluorescent Nanoprobes: Mechanisms, Properties, and Applications [J]. Journal of Biomedical Nanotechnology , 2021, 17(7), 1249-1272.

[7] Chen Qian xia , Li Na , Kang Wei et al. Background-Free Deep Fluorescent Imaging of a Pore Architecture in Geomaterials Based on Magnetic Upconversion Nanoprobes [J]. ACS Earth and Space Chemistry , 2022, 6(10), 2348-2359.

[8] Rie Wakimoto , Takaomi Yokoyama , Kazunori Tsukamoto et al. New EPMA-XRF Integration Allows Rapid Trace Element Analysis of Geological Materials [J]. Microscopy and Microanalysis , 2020, 26(S2), 1882-1883.

[9] Hu Dan ling , Liao Si jie , Chen Xue et al. A Simple Fluorescence Turn‐on Probe for the Detection of Hg2+ Ion in Aqueous Solution and Soil With AIE and ICT Mechanisms [J]. Bulletin of the Korean Chemical Society , 2020, 41(7), 686-690.

[10] Pinkesh G. Sutariya , Heni Soni , Sahaj A. Gandhi. Single step synthesis of novel hybrid fluorescence probe for selective recognition of Pr(III) and As(III) from soil samples [J]. Journal of Molecular Structure , 2020, 1200, 127053.

[11] Lan Lin xin ,Niu Qing fen , Li Tian duo. A highly selective colorimetric and ratiometric fluorescent probe for instantaneous sensing of Hg2+ in water, soil and seafood and its application on test strips [J]. Analytica Chimica Acta , 2018, 1023, 105-114.

[12] Edward R. Smith , Tim D. Hewitson , Michael M. X. Cai et al. A novel fluorescent probe-based flow cytometric assay for mineral-containing nanoparticles in serum [J]. Scientific Reports , 2017, 7, 5686.

[13] Cheng Shasha , Hou Dongyan , Li Chen et al. Dual‐Ligand Functionalized Ag2S Quantum Dots for Turn‐On Detection of Lead (II) Ions in Mineral Samples Based on Aggregation‐Induced Enhanced Emission [J]. Chemistry Select , 2021, 6(17), 4063-4066.

[14] 赵文浩, 王蓉蓉, 何阳, 等. 基于CdTe量子点荧光探针对稀土元素铕的快速检测[J].化学研究与应用, 2024, 36(05): 955-961.

[15] 李桂贞, 胡英元, 章博, 等. 一种罗丹明内酰胺类高分子pH荧光探针的合成及性能[J].化工进展, 2024, 43(01): 473-479.