中国科学院烟台海岸带研究所研究员。面向新污染物治理和海岸带环境监测的国家战略需求,开展基于功能材料的新污染物筛查与识别的研究,为污染溯源、风险评价和消减控制等提供理论和技术支撑。发展了系列基于新型分子印迹聚合物(MIPs)和金属有机骨架(MOFs)材料的先进样品前处理方法和技术;提出了系列基于MIPs的荧光/拉曼传感分析新策略。在Advanced Materials、Analytical Chemistry、Chemical Society Reviews、Langmuir、Nature Communications等国际主流期刊发表SCI论文140余篇,他引1万余次,H-指数60。授权发明专利16项。主持4项国家自然科学基金。成果获山东省自然科学二等奖(第2完成人)、中国分析测试协会科技奖一等奖(第4完成人)等9项省市级奖。获山东省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。

背景介绍

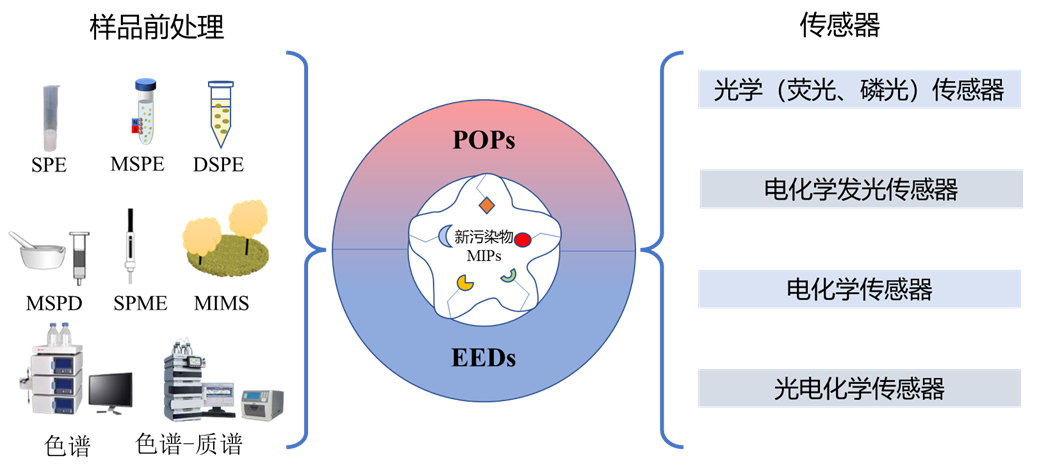

新污染物具有隐蔽性、持久性、生物累积性等特征,其生态效应和环境健康影响远超传统污染物。在我国“十四五”和中长远发展规划中做出了关于重视“新污染物治理”的工作部署。新污染物的筛查与识别是研究其环境行为、健康危害及治理等的首要前提,相关研究将为新污染物治理提供有力的理论和技术支撑。功能材料在其中扮演着重要角色,特别是,具有构效预定性、特异识别性和广泛实用性的分子印迹聚合物(MIPs)材料。

文章亮点

1

针对POPs和EEDs两大类新污染物,梳理2020年以来MIPs材料在其筛查与识别中的应用新进展;

2

介绍了用于新污染物MIPs制备的几种先进印迹技术和策略;

3

重点总结了MIPs在POPs和EEDs的筛查与识别中的应用,并对新污染物MIPs的制备和筛查识别应用进行了展望。

内容介绍

1

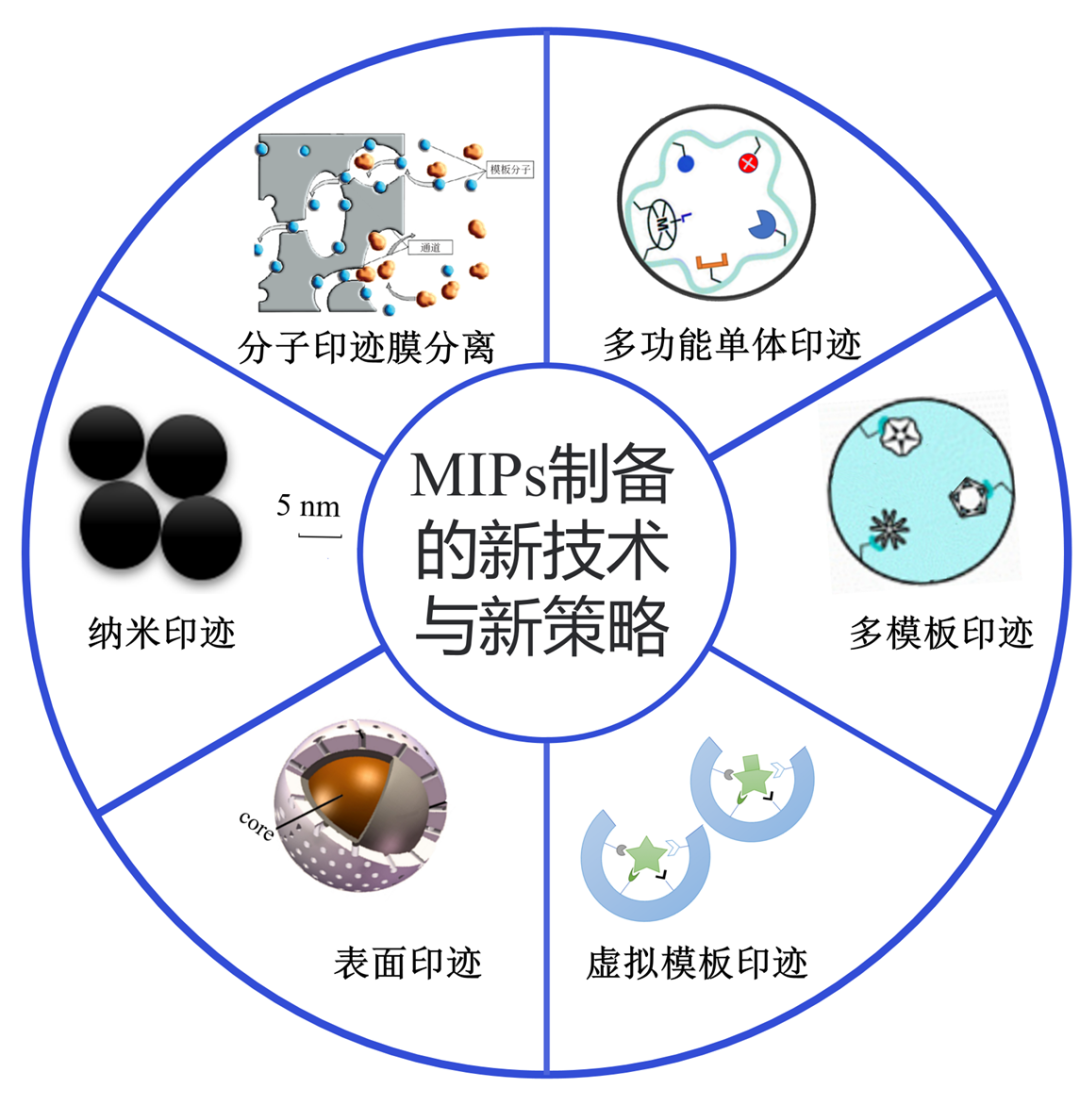

MIPs制备的新技术和新策略

图1 MIPs制备的新技术和新策略

1.1 新的印迹技术

1.2 新的印迹策略

2

MIPs在新污染物筛查与识别中的应用

图2 不同模式的样品前处理示意图

2.2 基于MIPs的光学传感分析

2.3 基于MIPs的电化学传感分析

3

总结与展望

3.1 新污染物通常赋存介质复杂,存在许多干扰(如固体颗粒、高浓度离子等),使得MIPs筛查与识别新污染物的过程被影响。

3.2 提高结合能力、识别位点利用率和亲水性及避免模板泄漏,是制备MIPs需要重点关注的因素。

3.3 针对新污染物MIPs制备的方法和功能单体选择较少,目前缺少适用性强的方法来印迹特定类别的分子。

3.4 便携式裸眼可视化的检测方法有待进一步开发。

3.5 某些微纳米材料属于新污染物,在制备MIPs时应该尽量避免产生不可降解的微纳材料。