天津大学理学院教授,博士生导师。2006年本科毕业于合肥工业大学,2011年博士毕业于中国科学院青海盐湖研究所,2009年至2011年在温州大学化学与材料工程学院夏远志教授课题组联合培养,2011年至2014年在瑞典斯德哥尔摩大学Fahmi Himo教授课题组从事博士后研究。2014年底入职天津大学理学院化学系并入选天津市第十一批"千人计划"(青年项目)。课题组主要围绕“催化机制和活性/选择性调控规律”关键科学问题,使用密度泛函理论计算对一系列重要的过渡金属催化烯烃官能团化反应进行了研究,重点包括烯烃原位和a-位的官能团化反应,以通讯/第一作者在J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem. Int. Ed.,ACS Catal. 等期刊发表论文60余篇,担任《Chin. Chem. Lett.》青年编委和《化学试剂》编委。

背景介绍

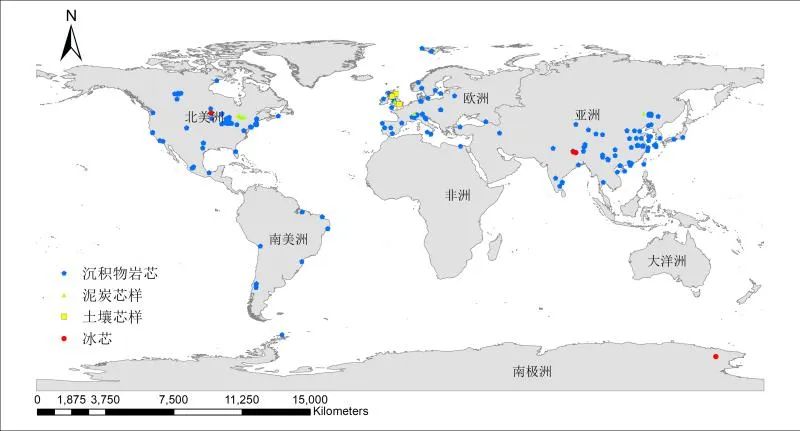

有机污染物特别是持久性有机污染物在不同环境介质中的赋存及其对人类和生态系统的不利影响已受到广泛关注。有机污染物被排放后可能通过一系列迁移转化过程进入到环境中,并通过大气运动或者河流、海洋洋流传播到远离排放源的偏远地区。在传播过程中,污染物可能随所负载的颗粒物沉降并积聚到土壤、水体沉积物和冰川中。因此,存储地质年代信息的芯样例如岩芯、冰芯等是重建有机污染物沉积历史的重要工具之一,已被广泛用于研究全球有机污染物的污染历史趋势以及污染来源。

文章亮点

1

使用沉积通量而非污染物浓度来评估有机污染物的沉积历史和排放情况,收集了全球基于芯样研究有机污染物沉积通量的相关数据;

2

总结和分析了有机污染物在世界各地的沉积情况,全面阐述了全球有机污染物的沉积记录、空间分布以及使用芯样时应注意的问题。

内容介绍

1

研究方法

2

多环芳烃和多氯联苯的全球沉积历史记录

2.1 多环芳烃(PAHs)

2.2 多氯联苯(PCBs)

多氯联苯(PCBs)是合成有机化合物,包括209种不同的单体同系物。它们是被列入《斯德哥尔摩公约》关于持久性有机污染物受控清单中最初列出的12种持久性有机污染物之一。多氯联苯于1876 年首次合成,并因其稳定的物理和化学性质而广泛用于工业领域。

3

讨论

在假设有机污染物在环境传输和转化在沉积过程中保持一致的情况下,从沉积物芯样中重建污染物的排放历史的方法十分有效;浓度的测定不仅受污染源和采样时间的影响,还受沉积物中有机碳和黑碳含量的影响;许多研究所测定的单体种类和数量不一致导致横向比较不同地区或不同国家之间污染物的污染历史难度加剧。为了更好地反映世界范围内污染物浓度和沉积通量的变化,需要对不同地区芯样中相同检测对象的沉积状况进行比较,对其溯源时不仅仅需要考虑浓度,也需要考虑通量。不同的芯样样品所覆盖的时间段不同,因此在进行横向比较时应注意时间问题。

4

结论与展望